继沃伦・E・巴菲特宣布将99% 以上财富注入四大家族基金会后,2025年5月8日,比尔・盖茨重磅宣布,未来20年内将通过盖茨基金会捐出几乎全部身家,预计规模高达2000亿美元,这笔巨额善款将全力投入全球民生改善与发展事业。这种 "裸捐" 式慈善在中国鲜少出现,却在美国企业家群体中成为潮流选择。对美国商界精英而言,慈善不仅是履行社会责任的切实行动,更逐渐演变为一种创新的家族财富传承模式。

5月8日,比尔・盖茨在接受《哥伦比亚广播公司早晨》(CBS Mornings)独家采访时宣布重大慈善计划:未来20年内,他将通过盖茨基金会捐出近乎全部身家,预计总额达2000亿美元,用于全球民生改善与发展事业;基金会将调整存续规划,把原定于盖茨去世二十年后关闭的时间,提前至2045年,这意味着基金会需在未来20年内完成全部资金的战略投放。

比尔・盖茨表示:“当我离开这个世界时,人们可能会对我有很多评价,但我决心不让‘他去世时仍然很富有’成为其中之一。当前有太多亟待解决的问题,我不应该把本可以用于帮助他人的资源据为己有。”所以他决定比原计划更快地把财富回馈社会。

盖茨基金会是由盖茨与前妻梅琳达于2000年共同创办的。2021年比尔・盖茨与梅琳达・弗兰奇・盖茨离婚,2024年5月梅琳达辞去基金会联合主席后,比尔・盖茨将成为盖茨基金会唯一的主席。2025年1月,比尔及梅琳达・盖茨基金会更名为盖茨基金会。基金会管理由首席执行官马克・苏斯曼负责,盖茨基金会有七位理事,包括比尔・盖茨和苏斯曼。自成立以来,盖茨基金会已捐出1000多亿美元。今年3月,比尔・盖茨在一次采访中曾表示,其留给子女的遗产将不到总资产的1%,并强调“巨额遗产对后代无益”。

01

美国富豪热衷慈善背后的动机以及工具选择

(1)美国富豪热衷慈善背后的动机:价值感还是税务筹划

比尔・盖茨这一决定将全球目光再次聚焦于美国富豪群体的慈善行为。比尔・盖茨并非唯一一位将巨额财富进行慈善捐赠的富豪。2024 年 11 月,沃伦・E・巴菲特公布详细遗嘱计划,决定让三个孩子逐步将持有的伯克希尔公司股份尽数捐给 The Susan Thompson Buffett Foundation、The Sherwood Foundation、The Howard G. Buffett Foundation 和 NoVoFoundation 这四个家族基金会,分别由子女负责管理。已故苹果创始人史蒂夫・乔布斯的遗孀劳伦・鲍威尔・乔布斯也明确表示,不会将从丈夫处继承的数十亿美元传给子女;亚马逊创始人杰夫・贝索斯同样宣布,绝大部分财富将用于慈善事业,而非留给四个孩子。

追溯历史,20 世纪初期,卡内基家族、洛克菲勒家族以及福特家族就成立了基金会,为美国及全球的慈善事业和社会发展树立了典范。发展至今,美国富豪的慈善捐赠规模愈发庞大。根据《福布斯》杂志的统计,到2024 年12月30日为止,美国排名前25位的慈善家们总共捐了 2410 亿美元(差不多 1.76 万亿人民币),比 2023 年多了 14%,占美国慈善捐赠总额的近40%。

如此大规模的慈善投入,富豪们背后的动机究竟是什么?

根据美国政策研究所(Institute for Policy Studies, IPS)2023年的报告,富豪通过捐赠规避的资本利得税、所得税和遗产税相当于捐赠金额的74%。多数局外人一直认为,税务筹划是富豪家族慈善捐赠的重要动机。但据纽约银行梅隆财富管理公司的一项调查显示,这并不是富豪家族投身慈善的主要原因。

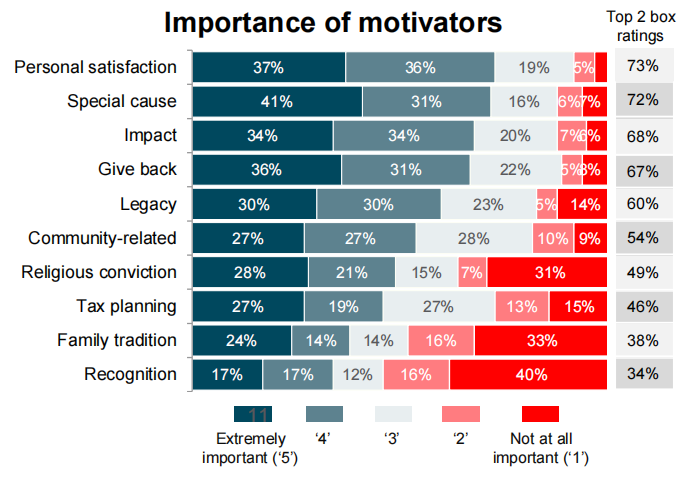

纽约银行梅隆财富管理公司(BNY Mellon Wealth Management)2022年3月针对200名资产管理规模大于或等于500万美元的高净值投资者调查显示,几乎所有(91%)受访者同意慈善捐赠战略是他们整体财富战略的组成部分;“自我满足感”(分享财富使我自我感觉良好)、“特殊原因”(与某个领域/组织有特殊的关系或者有特殊的情感)、影响力(impact)(捐赠如何支持所关心的领域持续改善)是受访者慈善捐赠最重要的前三大驱动因素。

图:驱动受访者进行慈善捐赠的因素

来源:BNY Mellon Wealth Management,《慈善捐赠研究:高净值投资者的慈善捐赠实践与心态》,2022年3月。

从这一调查结果来看,慈善对于许多美国富豪而言,是一种将个人财富与社会责任感紧密相连的方式,他们更看重慈善行为所带来的社会影响,以及对人类社会所作出的贡献。比尔•盖茨“裸捐”计划公布后,盖茨基金会未来三大核心目标是:全力降低可预防性孕产妇及儿童死亡率,彻底根除致命传染病威胁,助力各国通过教育升级等路径实现可持续繁荣;一定程度上证明了税筹并不是富豪捐赠的重要目的。

(2)美国富豪慈善捐赠方式:私人基金会以及捐赠人建议基金

私人基金会的控制权可以授予创始家族或其他密切相关的团体,从而成为美国富豪慈善捐赠的重要工具。美国基金会中心的史蒂文·劳伦斯曾在2015年表示,最富有的美国人中,3/4拥有自己的基金会,2/3活跃的家族基金会始建于过去的20年内。据统计,《福布斯》公布的美国最富有的50个家族共设立了超过248个基金会,截至2018年,这些基金会总共管理着超过510亿美元的资产。

近年来,因私人基金会向捐赠人建议基金(Donor-Advised Funds, 简称DAF)的捐款可计入其5%年度支付要求额度,并且DAF没有捐赠时间和金额的强制规定,可以让这笔钱在账户内闲置几十年内,以及捐赠者在善款使用和投资方面长期享有建议权,捐赠人建议基金备受青睐。截至2021年,美国约有130万个捐赠人建议基金账户,这些账户的总慈善资产约达2340亿美元,总资助额约460亿美元,接受捐赠约730亿美元。

美国国家慈善信托基金会(National Charitable Trust)的数据,2022年,41%的个人慈善捐款流向了私人基金会或是捐赠者建议基金,高于2021年的37%。

02

中美慈善事业发展对比:捐赠规模存在较大差距,我国捐赠资产类型单一

(1)捐赠规模与人均水平的悬殊差距,我国居民慈善意识有待强化

根据《Giving USA 2024》报告(发布于2024年10月),2023年美国的慈善捐赠总额达到了5571.6亿美元,尽管这一增长未能跟上4.1%的通货膨胀率,但仍显示出捐赠者的韧性。其中,个人捐赠3744亿美元,基金会捐赠总额预估达1035.3亿美元,遗产捐赠总额预估达426.8亿美元,企业捐赠总额预估达365.5亿美元。

与之形成鲜明对比的是,2023年全国慈善捐赠总额仅为1724.9亿元人民币。其中,中国社会组织与红十字会接收捐赠款物合计1510亿元,其中企业捐赠占比高达76.58%(1156 亿元),自然人捐赠占22.42%(339 亿元),其他捐赠仅15亿元。[1]

即美国慈善总额相当于我国慈善捐赠总额的20多倍。

人口基数的差异进一步凸显两国人均捐赠水平的悬殊。2023 年中国人口约 14.1 亿,人均捐赠额仅 122 元人民币;同期美国人口约 3.36 亿,人均捐赠额高达 1658.21 美元。

即美国人均捐赠额是中国人均捐赠额的90多倍。

另外,Charities Aid Foundation发布的2024年世界捐赠指数( World Giving Index 2024 )显示,美国排名第六,而我国自世界慷慨指数研究问世以来,虽然指数得分上升了49 位,仍排名第95位。排名前10位的国家分别是印度尼西亚、肯尼亚、新加坡、冈比亚、尼日利亚、美国、乌克兰、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国和马耳他。

上述数据折射出两方面现实:其一,我国慈善捐赠总量偏低,增幅趋缓,同我国社会财富积累程度不相匹配,公众的慈善意识有待进一步激发与强化;其二,慈善会、红十字会等传统慈善组织在慈善资源总量中占据主导地位,多元主体协同参与的慈善格局尚未充分形成。

(2)我国社会组织增长乏力,基金会呈现“量少资弱” 困局

我国社会组织发展面临增长瓶颈,基金会呈现“数量不足、资金薄弱” 的双重困境。自 2004 年《基金会管理条例》放开民间设立非公募基金会限制以来,行业规模虽有增长,但整体增速缓慢。《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告 (2024)》显示,截至 2023 年底,全国社会组织总量 88.16 万个,较 2022 年下降 1.09%。其中,社会团体 37.3 万个(同比微增 0.81%),基金会 9617 个(同比增长 3.23%),民办非企业单位 49.9 万个(同比下降 2.54%)。

从基金会发展质态来看,截至2024 年底,正常运作的基金会数量增至 9867 家,虽非公募基金会数量已达公募基金会的 6.1 倍,但资金实力普遍薄弱,超半数基金会注册资金不足 200 万元,63% 的机构注册资金低于 400 万元;私人型及社群型基金会占比持续下滑,从 1981-2019 年的 10% 骤降至 2020-2023 年的 4%。慈善信托发展同样乏力,2024 年新增备案规模仅 19.61 亿元,在慈善捐赠总额中占比不足 2%。

美国凭借完善的税收激励体系、深厚的公益文化底蕴以及成熟的专业运作机制,为非营利组织构建了蓬勃发展的生态环境。美国国税局数据显示,2022年美国非营利组织总量高达197万家,其中免税组织达148万个,形成庞大且活跃的公益矩阵。截至2019年,美国私人基金会数量达10.33万个,总资产规模达1.1万亿美元,资产超1亿美元的头部基金会占比达1%。

(3)我国捐赠财产类型单一,主要以现金和物资捐赠为主

在捐赠资产方面,美国捐赠资产类型涵盖股权、不动产、知识产权等,我国慈善捐赠财产结构单一,主要以现金为主。中国慈善联合会历年发布的《中国慈善捐赠报告》显示,我国慈善捐赠的构成以现金及有价证券为主,[2] 以2019年为例,现金捐赠总量占捐赠总量的69.20%。

随着2004年老牛基金会成立,创始人牛根生及其家人逐步捐出蒙牛乳业全部股份,开创国内股权捐赠先河;2011年曹德旺捐出3亿股福耀玻璃股票成立河仁慈善基金会;2016年财政部、国家税务总局发布《关于公益股权捐赠企业所得税政策问题的通知》,我国股权捐赠实践不断突破。

如,万科捐赠2亿股股票支持清华公卫学科建设;用友网络实际控制人王文京捐赠1亿元股份给母校,用于学校的教育事业发展;韦尔股份虞仁荣捐赠5000万股韦尔股份的股票给波东方理工大学教育基金会。《2023中国高校基金会大额捐赠观察报告》显示,2022-2023年高校基金会接收了13笔股权/股票大额捐赠。

除了大学基金会股权/股票捐赠外,2023年7月,杨惠妍捐赠碧桂园服务 6.75 亿股给家族基金会——国强公益基金会(香港);2025 年彭永东拟捐赠 900 万股贝壳股票,计划分别用于帮扶居住行业服务者和应届毕业生租客群体。

不动产慈善信托也偶有落地,然而从行业整体来看,多元化捐赠生态仍未完全形成。中国慈善联合会《2024 年中国慈善捐赠报告》显示,2023 年我国现金捐赠规模达 982.23 亿元,占据主导地位;非现金捐赠虽达 528.13 亿元,主要是企业物资捐赠及少量股票捐赠,药品捐赠在物资类中占比较大。

03

美国富豪裸捐对我国家族慈善事业的启示

慈善事业的高质量发展需要充分激发政府、社会、慈善组织、企业各方潜力。企业家在社会发展中,不仅是经济领域的开拓者,更是慈善事业极具影响力的引领者。他们凭借雄厚的经济实力、卓越的资源整合能力与广泛的社会号召力,为慈善事业注入强劲动力。因此,我国慈善事业的发展,除了基础制度的构建,民众慈善理念的普及,更离不开企业家的深度参与和创新实践。

(1)政策护航:完善法规与优化激励机制

政策层面需以立法为基石,持续完善慈善法规体系。2024年实施的《中华人民共和国慈善法》让中国慈善法律政策体系进一步完善。但是我国慈善事业在税制建设等领域仍存在制度空白与执行难点。以慈善信托为例,尽管《慈善法》明确赋予其税收优惠资格,但受托人向委托人开具合规捐赠票据的操作细则尚未落地,导致税收优惠政策在实际执行中受阻。因此,仍需要完善税收减免流程,降低捐赠操作门槛,通过税收优惠、财政手段等政策工具,增强企业与个人的捐赠动力。此外,应加大慈善文化传播力度,将慈善精神融入社会价值观培育,推动慈善从 “小众行为” 向 “大众风尚” 转变,营造全民慈善的良好氛围。

(2)企业家担当:财富观重塑与家族传承新路径

慈善与传承通常被视为一个硬币的两面。对于企业家群体而言,慈善不仅是社会责任的践行,更是家族财富传承的重要纽带。以家族财富反哺公益,既能彰显企业担当、提升社会资本,也能通过慈善实践凝聚家族共识。家族成员深度参与慈善项目,在筛选项目、志愿服务、监督管理等环节中,传递乐善好施的价值观,也有助于培养后代的社会责任感与领导力,实现家族人力资本与文化资本的双重传承。

企业家家族可以通过以下方式落地家族慈善事业:

①家族成员多元化参与慈善事业

协同决策,传承慈善理念:借鉴美国“爷孙慈善委员会” 模式,家族长辈带领孙辈共同成立慈善委员会,参与慈善项目的筛选与论证。这种模式既充实了老一辈退休后的生活,赋予其价值感,又能通过言传身教,培养家族后代的慈善意识,传承正确的家族理念和价值观。

专业运作,深耕慈善领域:部分家族成员转型为职业慈善家,以专业化运作推动慈善事业发展。例如,牛根生是中国现代家族慈善的先行者。他的儿子牛犇、女儿牛琼于2015年3月19日成立北京老牛兄妹公益基金会。牛奔任理事长,牛琼任副理事长,牛奔的妻子陈霄鹏任秘书长。包括三人在内,理事会成员共9人,有国内知名慈善机构管理者,也有投资公司高管和其他家族二代成员。

躬身实践,深化价值认知:让家族成员,尤其是年轻家族成员,以志愿者的身份参与到慈善项目中,不仅仅是一种社会历练,丰富社会阅历,还能够对于财富的价值有更清晰的认识,对于形成正确的人生观和价值观有非常大的意义。

规范管理,保障慈善效能:以监督者或管理者身份参与慈善事业,既可保障慈善项目规范运作,也能为家族成员提供经济保障和自我价值的实现,实现个人价值与社会价值的统一。例如,巴菲特指定三个子女担任家族基金会管理者。乔治·索罗斯将基金会的控制权移交给他的儿子亚历山大·索罗斯。

② 选择适合家族的慈善工具

家族从事慈善活动的方式很多,实践中主要有两种方式:家族慈善基金会(私人基金会)和家族慈善信托。

家族慈善基金会需具备法人资格,设立时需获得民政部门等主管机构审批,事后监管严格,设立门槛较高,管理机构和慈善财产运用规范。这种模式适合慈善财产规模较大的家族,能够提供稳定、制度化的慈善运作平台。

家族慈善信托无需法人资格,设立时仅需在民政部门备案,监管相对宽松,设立门槛较低,管理结构和财产运用依据信托文件自治规定,灵活性强。家族慈善信托既适用于大规模慈善安排,也适合中小规模的慈善需求,能够满足不同家族的个性化慈善诉求。

参考文献:

[1] 数据来源中国慈善联合会发布的《2024 年中国慈善捐赠报告》。

[2] 常丽,中国志愿服务基金会,《中国志愿服务研究》2024年第3期。